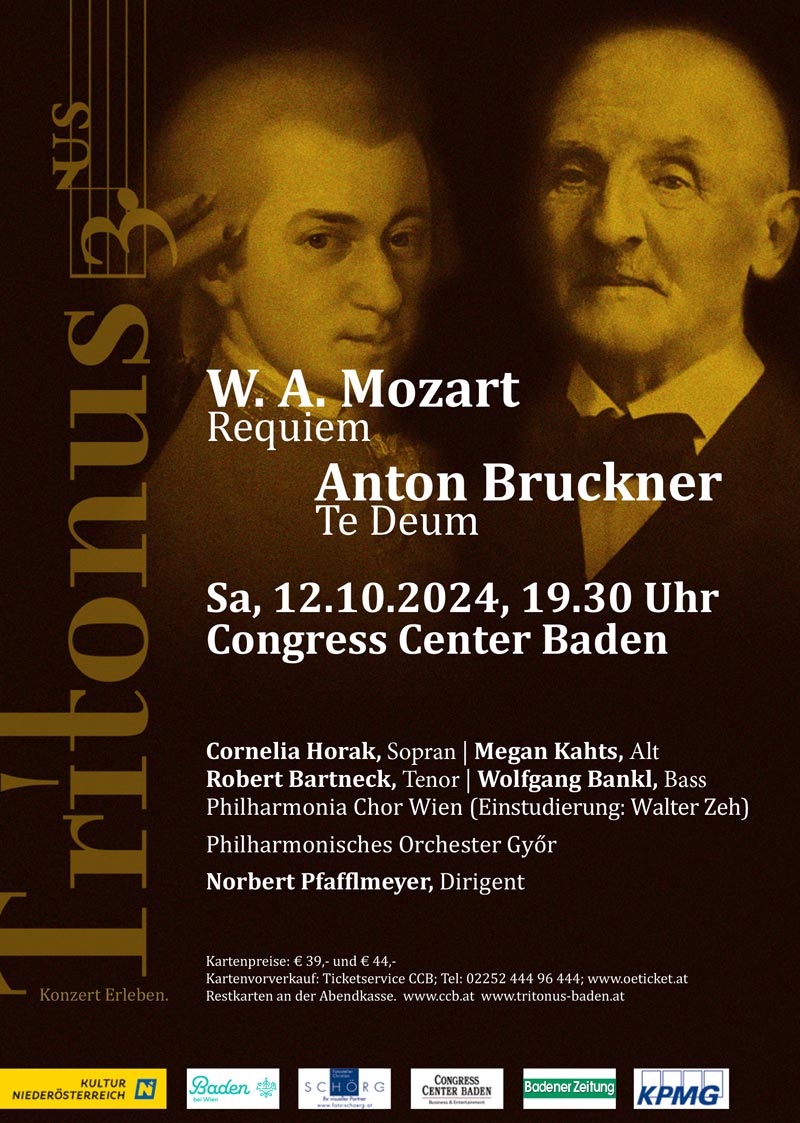

Samstag, 12. 10. 2024, 19.30 Uhr

Congress Center Baden

Cornelia Horak, Sopran

Megan Kahts, Alt

Robert Bartneck, Tenor

Wolfgang Bankl, Bass

Philharmonia Chor Wien (Einstudierung: Walter Zeh)

Philharmonisches Orchester Györ

Norbert Pfafflmeyer, Dirigent

Ticketservice Congress Center Baden

Online: Ticketservice Congress Center Baden

E‑Mail: tickets.ccb@casinos.at

Tel: 02252 – 444 96 444

www.oeticket.at

Restkarten an der AbendkasseCongress Center Baden; Kaiser Franz Ring 1; 2500 Baden

Zwischen Lob und Trost, Angst und Glaubensekstase

O(mnia) A(d) M(ajorem) D(ei) G(loriam) = Alles zur höheren Ehre Gottes; diesen jesuitischen Kernsatz schrieb Anton Bruckner über die Partitur seines „Te Deum“. Er, der Fromme, machte sparsamen Gebrauch von jenen Initialen; nur vier seiner Werke belegte er mit diesem Motto. Wenn man bedenkt, dass Joseph Haydn fast alle seine Kompositionen – geistliche wie weltliche wohlgemerkt – zu Beginn mit „In nomine Domini, di me Giuseppe Haydn“ und am Ende mit „Laus Deo“ handschriftlich unter den Segen Gottes stellte, so mag Bruckners diesbezügliche Zurückhaltung einigermaßen verwundern. Nun, an der Glaubensfestigkeit der beiden großen, der katholischen österreichischen Geisteshaltung entstammenden Komponisten ist in keiner Weise zu zweifeln; Bruckner nimmt hinsichtlich der Bestimmung seines Werkes sogar Bezug auf ein Gleichnis Jesu, nämlich jenem von den Talenten, die Gott jedem übergibt, auf dass der also beschenkte Mensch damit „wuchere“ (Evangelium nach Matthäus 25, 14–30 und nach Lukas 19, 22–27).

„Wenn es einmal so weit ist, dann werde ich Gott mein ‚Te Deum‘ hinhalten – und er wird mir hoffentlich ein gnädiger Richter sein“ – so der Meister selbst.

Was hat demnach der hoffnungsvoll glaubende Bruckner seinem Herrgott zu bieten? Der Text, ein Hymnus des spätantiken Bischofs Ambrosius von Mailand, enthält eine Fülle von extravaganten Sprachbildern – der ehrenvolle Chor der Apostel und die lobwürdige Zahl der Propheten zieht hier vorüber und ebenso das weißgekleidete Heer der Märtyrer – und spricht mit Notwendigkeit gleichermaßen unmittelbare menschliche Regungen an, welche dem Menschen angesichts der Größe Gottes und seiner eigenen Begrenztheit ankommen. All dies ist eine große geistige Herausforderung für eine musikalische Auseinandersetzung, der sich mit beispielhaften Werken neben Bruckner auch Joseph Haydn, Antonín Dvořák, Giuseppe Verdi – ganz am Ende seines Lebens – und auch noch Zoltán Kodály gestellt hatten.

Es heißt hinsichtlich des Werkes des Meisters aus St. Florian, dieses stünde in C‑dur, gleichermaßen wie die beiden Vertonungen J. Haydns. Nun: Tatsache ist, dass am Beginn keine Terz erklingt, nur die leere Quint C‑G, lange angehalten von den Bläsern und der Orgel – bemerkenswerter Weise integriert Bruckner hier „sein“ Instrument in den Chor- und Orchesterklang – und mit dem charakteristischen, das Werk durchziehenden Ostinato C‑G-G‑C der Streicher umspielt. Keine Rede also von einer Durtonart. Es dauert lange, bis zum Takt 164, dass endlich ein wirklicher C‑dur-Akkord erklingt.

Es ist eine ekstatische Welt- und Himmelsschau, Klang werdend mit Hilfe aller möglichen, sich einzeln nie ganz zur Geltung bringende Tonarten, die Bruckner hier vornimmt – unter extremer Ausnutzung aller Konsonanz- und Dissonanzmöglichkeiten!. Der kurze mittlere Abschnitt „Aeterna fac cum sanctis tuis“ mit seiner nachgerade penetrant-insistierenden Wiederholung einer knappen, fast kindischen Floskel, steht allerdings eindeutig in Bruckners Lieblingstonart d‑moll; aber es ist eben er, der auch hier genug Möglichkeiten findet zu höchst dissonanten Akkordballungen im verzweifelt-beschwörenden Fortissimo von Chor, Orchester und Orgel!

Daneben gibt es freilich und selbstverständlich auch den letztlich doch zurückhaltend-zuversichtlich bittenden Anton, der sich seiner Gotteskindschaft sicher ist: in den wunderbaren, von den Solostimmen getragenen Teilen „Te ergo quaesumus“ und „Salvum fac populum tuum“, welche sich aus zaghaftem Dunkel vorarbeiten zu einer Lyrik der Gewissheit.

Und der Schluss? „In te, Domine speravi – non confundar in aeternum“ – „Auf Dich, o Gott habe ich gehofft, in Ewigkeit werde ich nicht zuschanden werden.“ Zuerst spricht dies das Soloquartett, dann der Chor, der daraufhin in F‑dur (!) eine Fuge anstimmt – eine der Art, wie nur Bruckner in seiner Meisterschaft und der freien Handhabung derselben sie schreiben konnte – und die bewegt sich dann wieder durch die entferntesten, immer dissonanter werdenden tonalen Räume, um auf einem Missklang scheinbar zu enden – aber ausgerechnet dieser gebiert dann – endlich – den langanhaltenden, jubelnden C‑dur Akkord. Ja, Bruckners Glaube geht hier einen abgründigen und ebenso hochfliegenden Weg, dessen Wegweiser gleichermaßen auf „Tod“ wie „Leben“ deuten und verlangen, sich selbst in dem, was man Gott gegenüber ist – ein Sünder ebenso wie dessen von Ihm geschaffenen Ebenbild – ehrlich zu befragen und vor eben diesen Gott hinzustellen.

Bruckners Weg war lange, um eine solche Musik schreiben zu können. Lange und immer wieder hat er, wissend was im noch fehlt, gelernt. Nach dem ausgiebigen Kontrapunkt- und Harmonielehrestudium bei Simon Sechter nahm er – schon als Domorganist in Linz – Unterricht in Formenlehre und Instrumentation beim dortigen Kapellmeister Otto Kitzler. Ein höchst umfängliches Studienbuch ist da entstanden, enthalten sind darin ein Streichquartett, eine f‑moll Symphonie, tanzbare Walzer und Polkas für Klavier und eine Ouverture in g‑moll. Diese will also eine „Schularbeit“ sein. Bruckner hat sich dieses Konvolut jedoch aufgehoben und so können wir heute auch klanglich in diese eigene Welt des Lernens eindringen – eine Welt, in welcher zumal Schubert und Mendelssohn-Bartholdy dem Schüler als Richtschnur dienten – wahrlich nicht die Schlechtesten!

Was die Gläubigkeit Mozarts anbelangt, so meinen viele, dass dieser viel zu aufgeklärt gewesen sei, um einer solchen besondere Bedeutung im Leben zu geben. Oft wird dabei auf des Komponisten Mitgliedschaft bei den Freimaurern verwiesen; nun, abgesehen davon, dass sich – zumindest damals – Freimaurertum und Katholizismus durchaus nicht ausschlossen – gibt es genug Zeugnisse für Mozarts Religiosität. So versprach er etwa einen besonderen Rosenkranz, wenn seine Pariser Symphonie in der französischen Hauptstadt Erfolg hätte – und er löste dieses Gelöbnis selbstverständlich ein!

Und in seiner „Maurerischen Trauermusik“, komponiert für ein rituelles Gedenken an verstorbene Logenbrüder, zitiert er ganz deutlich eine damals allgemein bekannte gregorianische Melodie, auf welche in der Karwoche die „Lamentationes Jeremiae Prophetae“ gesungen wurden! Wie bekannt dieser alte liturgische Gesang in seiner Bedeutung war lässt sich daran zeigen, dass Joseph Haydn in seiner „Abschiedssymphonie“ ebendiese im 3. Satz zitiert, damit darauf hinweisend, dass er hinsichtlich seiner vom Fürsten ausgebeuteten Orchestermitglieder nun zu klagen anfangen muss.

Und Mozarts „Requiem“? Was wäre aus diesem geworden, hätte Wolfgang Amadé es selbst vollendet? Läge nicht der Schleier des „Unvollendeten“ darüber? In der Tat war es ja ein Auftragswerk und sollte möglichst rasch vollendet werden. Mozart war für dergleichen immer bereit. Und er wusste dann auch, wo er – auf seine Art versteht sich – Anleihen nehmen konnte; etwa bei G.F. Händel, dem der ganze erste Teil samt der Doppelfuge geschuldet ist – und auch hier: wahrlich nicht der Schlechteste! Andererseits kannte er die Topoi, um rasch ein „Dies irae“ oder ein „Rex tremendae“ zu schreiben. Dann gibt es aber wieder das ganz unvergleichliche: „Recordare Jesu pie!“

Dass sich der gewiefte Hofkapellmeister Joseph Leopold Eybler auf Bitten von Constanze Mozart weigerte, das Werk zu vollenden, zeigt, wie hoch das Niveau ist. Franz Xaver Süßmayr war dann keineswegs die „letzte“ Möglichkeit, sondern als Mozarts Sekretär ohnehin der Geeignetste, um letzte Hand anzulegen und den Torso aufführbar zu machen – uns zum Trost und Gott zum Lob.

Johannes Leopold Mayer