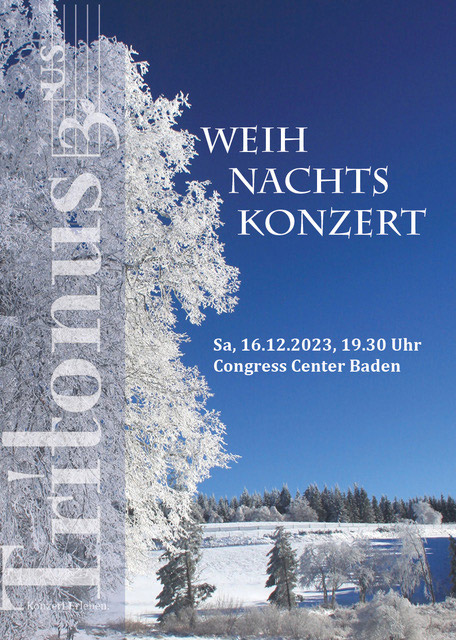

Samstag, 16. 12. 2023, 19.30 Uhr

Congress Center Baden

W.A. Mozart: Haffner Symphonie

W.M. Bauer: Variationen über ein sehr altes Weihnachtslied

G. Lagrange: Te Deum

L. van Beethoven: Messe in C‑Dur op. 86

Cornelia Hübsch (Sopran), Megan Kahts (Alt), Robert Bartneck (Tenor), Wolfgang Bankl (Bass)

Chorvereinigung Schola Cantorum

Martinu Philharmonie Zlin

Dirigent: Norbert Pfafflmeyer

Ticketservice Congress Center Baden

Online: Ticketservice Congress Center Baden

E‑Mail: tickets.ccb@casinos.at

Telefon: 02252 – 444 96 444

www.oeticket.at

Restkarten an der AbendkasseCongress Center Baden; Kaiser Franz Ring 1; 2500 Baden

Weihnachtskonzert

Im diesjährigen Weihnachtskonzert des Vereines Tritonus werden die Kompositionen zweier zeitgenössischer Komponisten unserer Gegend von Kompositionen Mozarts und Beethovens eingerahmt. Die Messe in C‑Dur von Beethoven, op. 86 bildet das Hauptwerk des Abends.

Die „Haffner-Symphonie“ KV 385 von Wolfgang Amadeus Mozart entstand auf Bitten seines Vaters für Sigmund Haffner, einen reichen und angesehenen Bürger Salzburgs, der der Familie Mozart nahestand, und für dessen Schwester Maria Elisabeth, Mozart schon 1776 die „Haffner-Serenade“ KV 248b für den Polterabend komponiert hatte. Sigmund Haffner der Jüngere war wegen seiner Großzügigkeit, er vermachte den Salzburger Wohltätigkeitsanstalten 400.000 Gulden, von Kaiser Joseph II. in den Reichsritterstand mit dem Prädikat „Edler von Innbachhausen“ erhoben worden, allerdings mit der Einschränkung, „dass seine nachkommenden Leibeserben, wann selbe einen gemeinen und geringen Handel führten, sich Unserer kaiserlichen Gnade und Erhebung nicht gebrauchen sollten.“ Mozart schrieb für die Feierlichkeiten zu Haffners Nobilitierung die zweite „Haffner Serenade“ KV deest (d.h. ist im Köchelverzeichnis nicht vorhanden), die auf 4 Sätze reduziert und um Flöten und Klarinetten erweitert in der „Haffner-Symphonie“ KV 385 erhalten geblieben ist.

Wolfgang-Michael Bauers „Variationen über ein sehr altes Weihnachtslied“ beschreibt sein Komponist als „fesselndes Orchesterwerk, das den Hörer auf eine eindrucksvolle musikalische Zeitreise mitnimmt. Diese circa 15minütige Komposition greift ein uraltes Weihnachtslied aus dem Mittelalter auf und präsentiert es in einer eindrucksvollen Vielfalt von Klangfarben. Die Eröffnungspassage, geprägt von tiefen Klängen erzeugt eine atmosphärische Spannung, die den Hörer in die mystisch wirkende Welt dieses Liedes hineinzieht. Allmählich verwandeln sich die Klänge, die dunklen Anfangstöne weichen sanfteren, lebendigeren Harmonien und gipfeln schließlich in einem festlichen Finale. Dieser klangliche Wandel spiegelt die Entwicklung der Jahreszeit von der Winterdunkelheit hin zum Frohsinn des Weihnachtsfestes wider. Das Werk ist eine eindrucksvolle Hommage an die zeitlose Schönheit und Bedeutung traditioneller Weihnachtsmelodien.“

In seinen „Gedanken zum TE DEUM“ schreibt sein Komponist Gerhard Lagrange über diesen Lobgesang Gottes, der in allen Stilepochen vertont wurde, dass es heute schon eine Herausforderung darstellt, eine adäquate Vertonung vorzulegen, zumal für die Aufführung in der Kirche meist nur Laienchöre und Amateurorchester zur Verfügung stünden. Er hat daher einen Kompromiss gewählt, indem er das „Te Deum“ Anton Bruckners aus dem 19. Jahrhundert dem des im 20. Jahrhundert lebenden Carl Orff gegenüberstellte, zumal beide das „ostinato-Prinzip“ in vollendeter Form beherrschten und zudem als Ausdrucksmittel besonderer Steigerungseffekte verwendeten. Im Schlussteil „in te Domine speravi“, abwechselnd von Männer- und Frauenstimmen gesungen, einem groß angelegten crescendo vom „misterioso“ bis zum Fortissimo in strahlendem C‑Dur, erzielt dieser Steigerungseffekt eine besondere Wirkung. Lagrange versteht somit sein Werk als „Hommage à Anton Bruckner bzw. Carl Orff.“

Ludwig van Beethovens C‑Dur Messe, op. 86 verdankt ihre Entstehung keinem geringerem als Joseph Haydn. Der regierende Fürst Nikolaus Esterhàzy beauftragte alljährlich den längst in Pension befindlichen einstigen Kapellmeister der Hofmusik, Joseph Haydn, für das Namensfest seiner Gattin ein festliches Hochamt zu komponieren. Im Jahre 1807 erklärte dieser seinem Auftraggeber, nicht mehr in der Lage zu sein, ein so großes Werk zu verfassen, zumal er natürlich auch nicht Gefahr laufen wollte, dass eine neue Messe qualitativ nicht mehr mit den bisherigen mithalten würde können. Er empfahl dem Fürsten Ludwig van Beethoven diesen Auftrag zu übergeben. Beethoven fühlte sich durch diesen Auftrag geehrt und geschmeichelt und verfasste den größten Teil dieses Ordinarium Missae im Sommer 1807 in Baden, im Beherbergungsbetrieb des Johannesbades wohnend. Nach der ersten Aufführung zeigte der Fürst Esterhàzy Beethoven sehr offen, dass das Werk nicht seinem Geschmack entspräche, worauf dieser die Messe dem Fürsten Ferdinand Kinsky widmete. Diese Messe, die in Baden zu besonderen Feiertagen immer wieder in der Stadtpfarrkirche St. Stephan aufgeführt wird, sollte – mit Ausnahme der „Missa solemnis“ 1821 – die einzige Messkomposition Beethovens bleiben.

Dr. Alfred Willander